DG

Imker

Im Mittelalter gab es ganz unterschiedliche Formen der Bienenzucht, die sich von Region zu Region unterschieden. Über die Bienenzucht im Verdener Raum ist kaum etwas bekannt. Man geht davon aus, dass hier sowohl die (1) Waldimkerei (Zeidlerei) als auch die (2) Heideimkerei (Korbimkerei) praktiziert wurde, um Bienen zu halten und damit Wachs und Honig zu gewinnen. Die Zeidlerei war eine spezialisierte Form der mittelalterlichen Bienenhaltung mit hoher wirtschaftlicher Bedeutung. Zeidler gewannen Honig und Wachs aus Bienenvölkern, die in natürlichen oder künstlich angelegten Baumhöhlen lebten, besonders in den Wäldern Mittel- und Osteuropas. Da Rohrzucker zu dieser Zeit kaum verfügbar war, nutze man Honig als Süßungsmittel. Zudem war Bienenwachs für die Kerzenproduktion unerlässlich. Die Zeidler bildeten eine eigene Berufsgruppe mit besonderen Rechten und waren oft in Zünften oder Bruderschaften organisiert. Sie arbeiteten in Wäldern, die meist dem Adel oder Klöstern gehörten, und markierten ihre Zeidelbäume als Eigentum. Wegen des hohen Wertes von Honig und Wachs durften manche Zeidler sogar Waffen tragen, um sich vor Räubern oder wilden Tieren zu schützen. Jahrhundertelang prägte die Korbimkerei die Bienenhaltung in der Lüneburger Heide – landschaftsgeschichtlich betrachtet gehört Verden zur Lüneburger Heide. Bis ins späte 18. Jahrhundert waren weite Teile rund um Verden zudem von ausgedehnten Heideflächen bedeckt. In Lüneburger Stülpern, aus Stroh geflochtenen und mit Lehm bestrichenen Körben, hielten Heideimker ihre Bienenvölker. Die Honigernte war jedoch wenig nachhaltig, da die Waben beim Ernten zerstört wurden. Die gewonnenen Bienenprodukte wurden vielfältig genutzt. Honig diente nicht nur als Süßungsmittel, sondern wurde auch in der Medizin verwendet und war eine wichtige Zutat für den Met, ein beliebtes Honiggetränk. Bienenwachs wurde für die Herstellung von Kerzen, Siegellack und Wachstafeln verwendet, was besonders in Klöstern und Kirchen von großer Bedeutung war. Daneben fanden auch Propolis und Bienengift Anwendung in der mittelalterlichen Heilkunde.

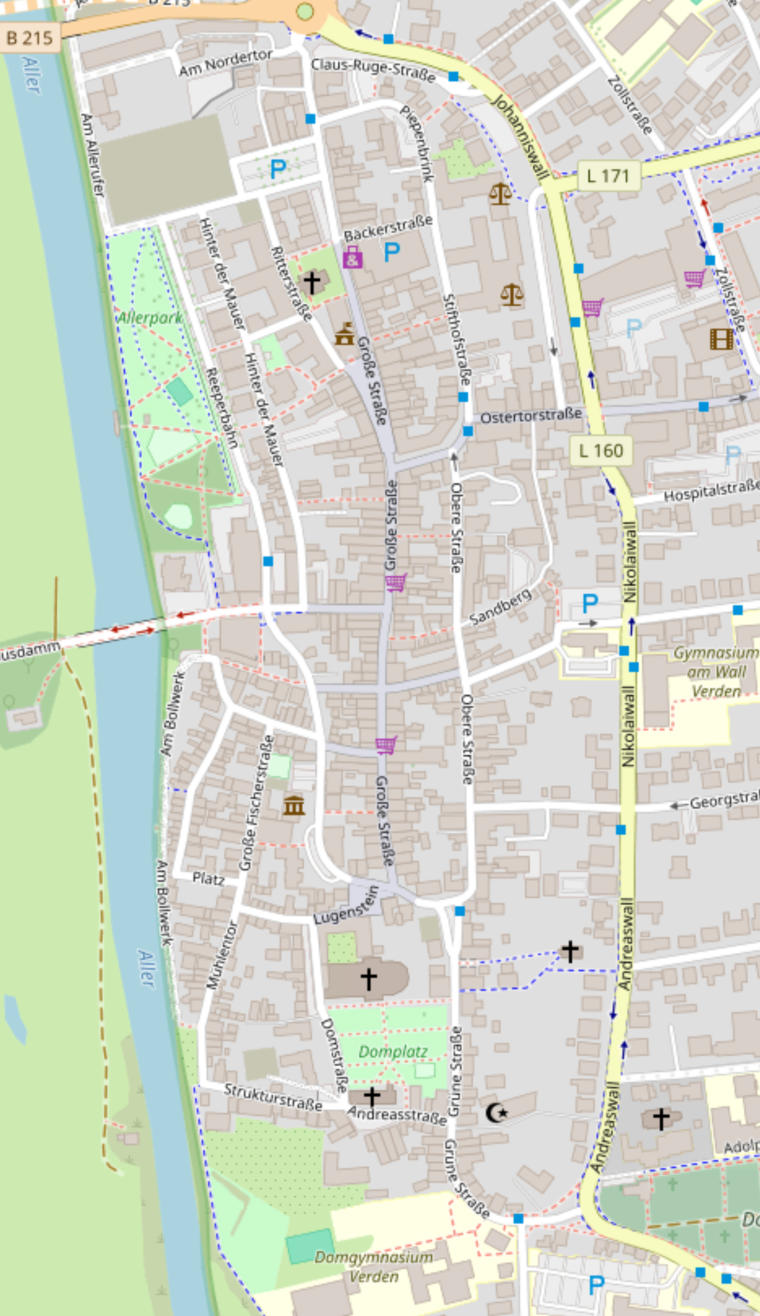

Ein Imker arbeitete beispielsweise in der Großen

Straße 68.